Webサイトの導線を考えよう!お客様に何をしてほしいんだっけ?

Webサイトを作る際には、導線が大切です。

- え?導線ってなに?

- 考えたこともない

というあなた向けの記事です。

結論- ゴールを作る

- ゴール前を固める

- 興味を惹くページを作る

お客さんの動きを考えて、サイトの作り方を変えてみましょう。

Webサイトの導線とは?

導線:お客様を導くための流れ

『導線を意識していないと、せっかくサイトを作っても効果が得られないかも。

あなたはオーケストラの指揮者のつもりで、お客様を導いていこう。』

はじめに)ゴールを確認しよう

あなたがWebサイトを運営しているということは、お客様に行動してほしいはずです。

行動の例- 商品を買ってほしい

- たくさん記事を見て欲しい

- 会社を知って親しみを持ってほしい

- 会員登録してほしい

- 求人に応募してほしい

- 問い合わせをしてほしい

まずは、その行動=ゴールを改めて確認します。

ゴールが確認できたなら、ゴールから導線を考えていきましょう。

1)ゴールのページはあるか?

ゴールとなるページを作りましょう。

例えば商品を買ってもらいたいなら、まずは商品が買えるページを用意しましょう。

『ん?当たり前じゃん?』

『ん?当たり前じゃん?』

当たり前に聞こえますよね?

しかし、いまだに以下のようなサイトを見かけます。

- Web上で問い合わせができない

- 商品ページに力を入れていない

- 購入の操作が分かりにくい

- 問い合わせるだけなのに入力項目が多い

お客さんはちょっとでも面倒だと感じたら、あなたのサイトから離れます。

まずはゴールのページがあるか?分かりやすいか?を見直しましょう。

例)Amazonの場合

大好きな日田天領水

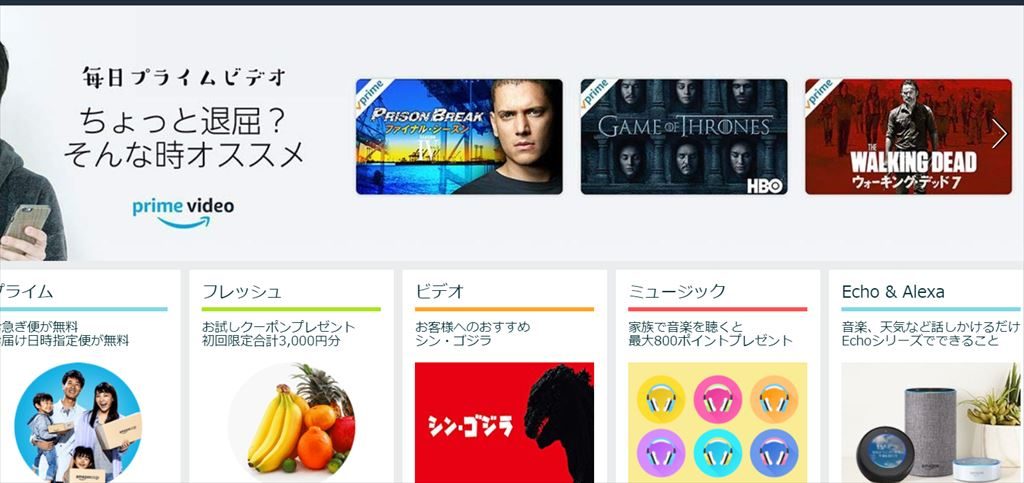

Amazonは、ユーザーの手間を無くすことに全力です。

昔は何回もクリックしましたが、いまや2クリックで注文可能です。

- 1つの画面で住所・支払い方法・数量が変更できて早い

- 色は使いすぎない

- 「注文を確定する」ボタンは一番目立つように

- 上部にナビがある(赤い四角で囲んだところです)

とにかく分かりやすいところがポイントです。

2)ゴール前を固めよう

次はゴール前を固めましょう。

『サッカーみたいだね!』

『そ、そうだね!(どうしよう、サッカー全然知らない…)』

「なぜゴールに行くと良いのか」を伝えるページを作りましょう。

- 商品を買ってほしいなら、商品詳細やメリット、デメリット。

- 会員登録してほしいなら、会員の特典

- 求人応募してほしいなら、仕事内容や社員の声

などなど。

会社の雰囲気や役に立つ情報を伝えて、信頼関係を作るという手もあります。

このページがあることで、行動してくれる可能性がグッと高くなります。

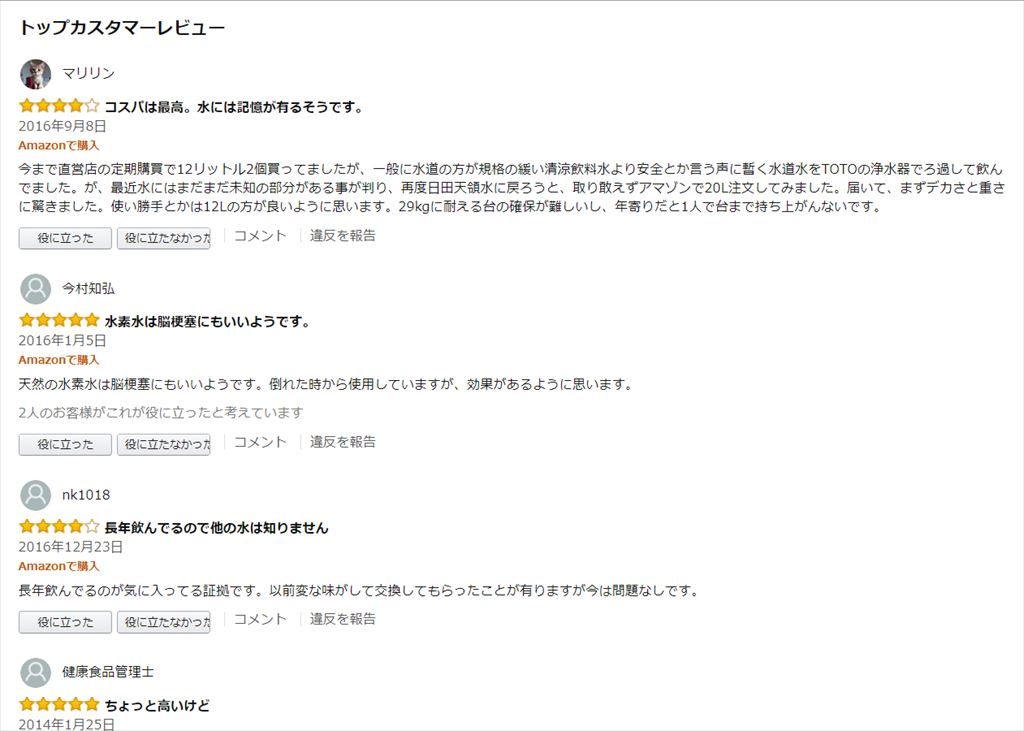

例)Amazonの場合

商品詳細ページや口コミページのことです。

「カートに入れる」「ほしい物リストに追加する」のボタンはハッキリと分かりやすく。

次の行動を導いていますよね。

3)興味をもってくれるページはあるか?

あなたの会社を知らない人にも、サイトに訪れて欲しいですよね。

お客さんが興味を持ってくれるページを作りましょう。

ページがあれば、いろんな方法であなたのサイトに訪れる人が増えるでしょう。

- 商品名で検索

- 業種×地域名で検索

- SNS・ブログ・Youtubeから

- Web広告から

例)Amazonの場合

季節のおすすめや、私の履歴に合ったおすすめを紹介してくれます。

ついつい商品詳細ページに進みたくなりますよね。

『Amazonはすごいけど、Amazonに来る人は買うことを前提としているよね。

自分の会社のサイトとはちょっと違うような…』

『もちろん、それぞれの会社によって、何をしてほしいか?どう見られたいか?が違うよね。

Amazonの真似をすれば上手くいくってわけじゃない。

でも導線の部分についてめちゃくちゃ研究されている企業なので、流れを見て損はないよ!』

販売を目的としていないサイトだとしても、お客さんを迷わせてはいけません。

どこのページから来てくれたとしても、1~2クリックでゴール前に行けると最高です。

まとめ:Webサイトの導線を考えよう

いかがでしょうか。

実際のお客さんの動きを、ゴールから逆に辿ってみました。

- ゴールのページ

- ゴール前のページ

- 興味を惹くページ

理想としては、『興味をもってもらえるページに来てもらい⇒ゴール前のページで行動したいと思ってもらい⇒ゴール!』ですよね。

最終目標から考えて、どんなページが足りないのかを考えてみましょう。

Webサイトの運営をしていると、やることが多いので大変ですよね。

ゴールから作っていくことで、力尽きないように工夫しましょうね。

実際に作ったあとは、Googleアナリティクスで実際のお客さまの動きを確認です。

「Googleアナリティクスの目標設定が便利!動線チェック方法」の記事で、Googleアナリティクスを使ってみましょう。