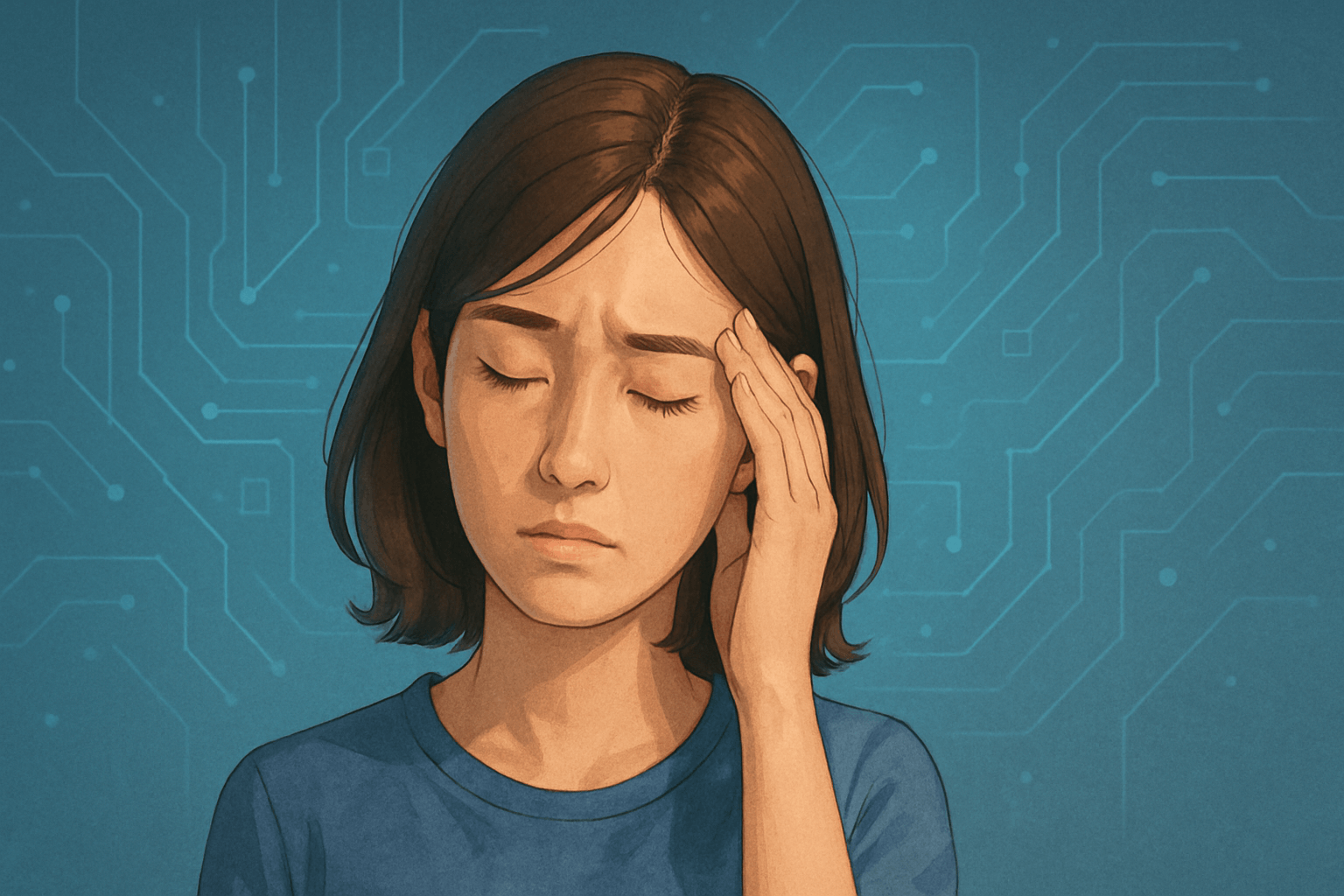

もしかして“ChatGPT疲れ”?AIに振り回されないためのセルフチェック&対処法

ChatGPTって便利なはずなのに…

ChatGPTって、本来は「仕事を楽にしてくれるもの」のはずだったのに、最近、ちょっと疲れてきていませんか?

ブログやメルマガの下書きに使ったり、アイデア出しをお願いしたり、私も日常的に活用してるんですが、

どんどん新しい機能が出てくるし、

「今はこっちのAIがいい」

「このプロンプトで爆伸びしました!」

「もう人間いらないかも!?」

みたいなSNS投稿が並んでいて、情報の波に飲まれそうになる。

もう、ちょっとついていけないよ……って思うときがありませんか?

そこでふと気づいたんです。

「これが“ChatGPT疲れ”か!」

便利なはずのAIが、知らないうちに心と時間をすり減らしている。同じように感じている人も、きっと多いんじゃないかなと思って、この記事を書きました。

本日は「ChatGPT疲れ」に気づくためのセルフチェックリストと、私が実践している“無理なく自然体でAIと付き合う方法”を紹介します。

すべてAIに任せるのではなくて、「ここはAIに」「ここは自分で」と “分担”することで、気持ちも、仕事の流れも、ラクになる。そんな感覚を、今日は一緒に探っていきましょう。

ChatGPT疲れセルフチェック

ではさっそく、あなたが今どのくらい「ChatGPT疲れ」を感じているのか、セルフチェックリストです。

深く考えず、「あるかも」「ちょっと当てはまる」でOKです◎

【ChatGPT疲れチェックリスト(10問)】

- ChatGPTを開くときに、ちょっと気が重くなる

- 「何て聞けばいいのか分からない」と毎回ちょっと止まる

- 誰かの「プロンプト集まとめ」を見て、また勉強か…と思う

- 出てきた答えに「うーん、そうじゃないんだよな」と言いたくなる

- 「これ、結局自分で書き直したほうが早いかも」と感じたことがある

- SNSでAI活用がうまくいっている投稿を見て、ちょっと疲れる

- 気づいたらAIツールの種類が増えすぎて、どれが何だったか分からない

- 「このAIはもう古いらしいよ」と聞いて、え、また次?って思った

- AIでできる仕事が増えるたびに、なんか気持ちがザワつく

- 仕事に活用してるけど、本当に楽になってるか分からない

いかがでしたか?

5個以上当てはまった方は、“ChatGPT疲れ予備軍”かもしれません。

(私は普通に7つくらい当てはまりました。笑)

もちろん、AIを使うこと自体が悪いわけではないし、便利な部分もたくさんあります。

でも「なんか疲れるな」「情報の波に飲まれてる感じがするな」そんなときは、少しだけ距離を取りましょう。無理して最先端を追い続けるより、自分に合った“ちょうどいい使い方”を見つけるほうが、長く心地よく続けられますよ。

なぜChatGPTに疲れてしまうのか?

原因は、「AIが悪い」とか「使いこなせていない自分が悪い」じゃなくて、“ちょっとしたズレ”や“心の揺れ”の積み重ねです。

ここでは、私自身が感じている「ChatGPT疲れの正体」を3つに分けてお話しします。

理由①:情報が速すぎて、目まぐるしい

毎週のように「新しいAIツール出ました!」

「このプロンプトが最強!」

「今はGPT-4oが圧倒的です」などなど…

最新情報を追えば追うほど、「これも知らないと」「あれも試さないと」と、気持ちが追い付かない。

理由②:「なんか違う…」AIの文章に感じる“ズレ”

ChatGPTのすごさのひとつに「圧倒的な文章力」があります。でも、“自分らしい文章”かと言われるとちょっと違う。

たとえば、ブログの冒頭文をお願いしてみると、ちゃんと整ってる。でも、なんだか熱がない。体温が感じられない。

AIは、構造的な文章は得意でも、“感情の揺らぎ”を再現できない。特に、共感やストーリーを大切にしている発信者にとって、言葉の“ちょっとしたニュアンスのズレ”は、違和感になりやすい。

「これ、悪くはないんだけど、自分が言いたかったことじゃない」そんな感覚が積み重なると、AIとの距離ができてしまう。

理由③:「あの人はできてるのに」という焦り

SNSを見ていると、

「ChatGPTでセールスレターが一発完成!」

「AIに任せてたら自動で売れました」

そんな投稿が流れてきます。

それを見ると、「私ももっと活用しなきゃ」って、つい気持ちが焦ってしまう人が多いんじゃないかな?

というわけで、ChatGPT疲れって、テクニックの問題ではなくて、“情報のスピード感”や“言葉への違和感”、そして“他人との比較”からくる感情の疲れ。

AIを使う人なら、誰にでも起こりうることですよね。

ChatGPT疲れを防ぐ3つの考え方

「ChatGPTに疲れてるかも…」と感じたとき、私が意識しているのは、“頑張りすぎない付き合い方”を自分なりに見つけること。

ここでは、わたし自身が試してうまくいった「ChatGPT疲れを防ぐ3つの視点」をシェアしますね。

1.「使いこなす」より、「ちょっと助けてもらう」

ChatGPTって、“何でもできる感”がすごいんですが、全部頼ろうとすると、逆にしんどくなります。

なので私は、「自分でやるけど、ちょっとサポートしてもらう」くらいの距離感で使ってます。

たとえば:

- ブログの構成だけ考えてもらう

- キャッチコピーを10案出してもらって、そこから選んで磨く

- 自分の話し方をChatGPTに分析してもらって、違和感だけ拾う

「ちょっとアシスタントに頼む」くらいの感覚がちょうどいい。

全部任せるより、“一緒にやってる”感じが心地いいんです。

2.「“そのまま使う”をやめて、“素材として使う”」

ChatGPTが出してくれる文章って、パッと見はすごくきれい。でも、そのまま使うと“自分の温度”が消える。

なので私は、「完成品」としてではなくて、“素材”として使うことを意識してます。

とくに、感情や経験がのる場面(セールス、ストーリー、共感)は、自分の手を加えてはじめて“伝わる言葉”になるって実感しています。

3. “成果”ではなく、“整う感覚”をゴールにする

AIを使うとき、「どれだけ効率が上がったか」「どれだけ成果が出たか」ってことばかりに目が行きがち。

でも最近は、「心が整うかどうか」を基準にするようにしています。

たとえば:

- 頭の中がごちゃごちゃしてるときに、ChatGPTに壁打ちしてもらう

- 考えていることを文章化してもらって、自分の気持ちを客観視する

- アイデア出しをしてもらって、「わたしは何がしたいんだっけ?」に気づく

こういう使い方って、すぐに成果が出るわけじゃないけど、すごく大事。AIとの付き合いが、“自分に戻る時間”にもなるんですよね。

自然体でChatGPTを使う、わたしのリアルな使い方

最後に、実際にわたしが日常でどうAIを使っているかを少しだけシェアしますね。

使い方は人それぞれでOK。わたし自身も、はじめからうまくいっていたわけではありません。

ちょっとずつ“自分のスタイル”見つけて、無理なく、気持ちよく使えるようにしていきましょう。

メルマガは「喋って→整える」だけ

メルマガを書くときは、まずは自分の中にある思いをそのままバーッと喋ります。声に出してもいいし、箇条書きでザザッと打ち込むことも。

その後で、ChatGPTの出番。

「この内容を、読みやすく整えてもらえますか?口調は私らしく、ちょっとやわらかめで。」

すると、ちゃんと“私っぽさ”を残しつつ整った文章が返ってきます。

そのまま使うこともあるし、「この一文だけは私の言葉で書きたいな」と思って、少し直すこともあります。

AIは“代筆者”というより、“編集者”みたいな存在。言いたいことは自分の中にあって、それを磨いてもらう感覚です。

講座づくりは「コンセプトを投げて、構成を引き出す」

新しい講座を作るときも、最初にやることは同じ。

「こんな講座をやりたいです。対象はこの人で、こんな悩みを解決したくて…」と、思いつくままに書き出します。

そのあとはChatGPT。

「この内容をもとに、講座の構成を3〜5章くらいに分けてもらえますか?」

すると、自分では思いつかなかったような順番や見出しが出てきたりして、「なるほど、こういう伝え方もできるか!」と気づかされることも多いです。

“形にするまでの一歩”をAIが手伝ってくれるのは、すごく心強い。

YouTube動画も「箇条書きでざっくり→ぜんぶ任せる」

YouTubeの10〜15分の動画を作るときは、こんな流れです。

- 伝えたいテーマを決める

- 「この動画では1〜5まで話したい」と箇条書きにする

- ChatGPTに「この流れで台本を作ってください」と依頼する

もちろん、自分の話し方や語り口はあとで整えますが、一から考えずに“たたき台”があるだけで、ものすごくラクになります。

これもまた、「手間が減る」というより“考える時間が深まる”ための使い方かなと思っています。

まとめ:ChatGPTで疲れているときは、自分の“声”を整える

ChatGPTは、たしかにすごいツールです。

でも、すごすぎるからこそ、「どこまで任せていいのか」「自分の役割って何だろう?」と、迷うこともあります。

私たちの時間やエネルギーは有限です。

全部の情報を集めてたら、正直持たない。

まずは、「今の自分に必要な範囲だけ」選んでいくのが大切。

怠けでも手抜きでもなく、“健やかな距離”を保ちましょう。

無理に全部任せなくていい。

疲れたときは、まず自分の声を取り戻してみる。

ChatGPTはあなたの代わりじゃなくて、あなたの一番近くで支えてくれる秘書のような存在。

そしてその秘書といい関係を築くには、まずは自分のペースを取り戻すことからはじめていきましょう。

関連記事

効率化してるのに疲れる…ChatGPT活用で逆に消耗する理由

ChatGPTで成果を出す人と疲れる人の違いとは? ※執筆中コンテンツ