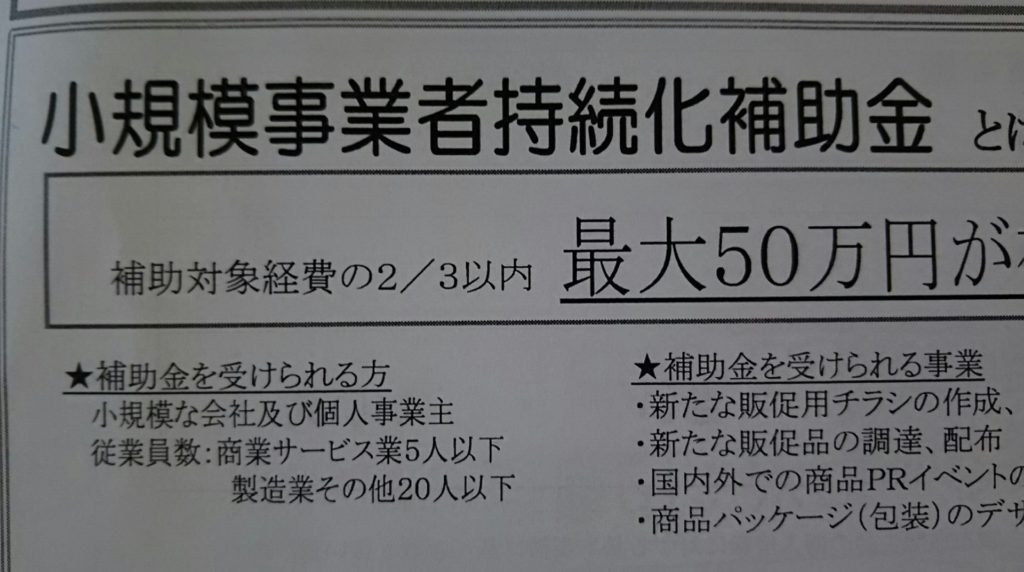

個人事業主もOK!31年度の小規模事業者持続化補助金とは。最大50万円の補助金がもらえる方法

こんにちは。デジタルマーケターのゆうさん。です。

今回は「最大50万円がもらえる小規模事業者持続化補助金の対策セミナー」に行ってきましたので、ご報告です。

補助金系は分かりにくいことが多すぎるので、分かりやすくざっくりご説明です。

細かいところは省いてますので、大きく違うところがあればご意見ください^^

2019年2月15日現在、31年度の詳細はまだ発表されておりませんゆえ、30年度の要項よりお伝えします。

ではどうぞ~。

31年度の小規模事業者持続化補助金って何?

小規模事業者持続補助金とは、

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補助します。

なお、本公募においては、事業承継に向けた取り組み、生産性向上に向けた取り組みを実施する事業者を重点的に支援します。中小企業庁より引用

「要するに、生き延びるのって大変だから、補助するよってことです!」

「要するに、生き延びるのって大変だから、補助するよってことです!」

前回の募集期間は、平成30年3月9日(金)~平成30年5月18日(金)でした。

今年も3月頭からの募集になりそうですので、管轄の商工会議所を要チェックです!(ちなみに商工会議所に1度書類を送ってからの申請なので、ギリギリだと間に合いません。)

小規模事業者持続化補助金はいくらまでもらえるの?

最大50万円!

『さあ、皆お金の話をするのが好きだろう。

『さあ、皆お金の話をするのが好きだろう。

50万円で世界を変えていこうではないか!ふははは!』

『キャラ変わった?』

『キャラ変わった?』

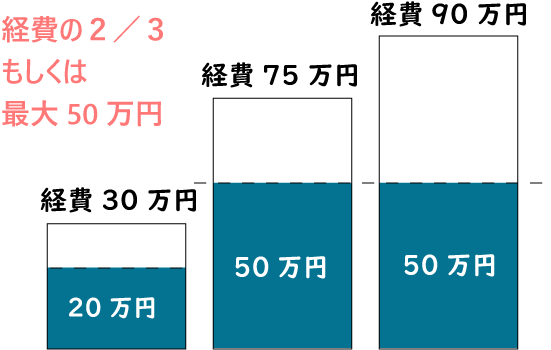

経費の2/3以内で、最大50万円までです。

75万円の経費がかかるなら、最大の50万円がもらえます。

- 75万円以上かかっても50万円(最大50万円)

- 30万円の経費なら20万円(2/3まで)

小規模事業者持続化補助金がもらえる条件は?

小規模事業者なので、少ない人数のところだけです。

- 従業員が20人以下(製造業・宿泊・娯楽業・その他)

- 従業員が5人以下(卸売業、小売業、サービス業)

私は個人事業主ですが、法人だけでなく「個人事業主も応募できる」のが嬉しいところ!

医療業や社団法人などは対象外。

他の条件は、商工会議所地区で事業を営んでること。商工会議所の会員じゃなくてもOK!

どんな経費なら小規模事業者持続化補助金がもらえるの?

仕事によって経費って様々ですよね。

パソコン、セミナー会場費、書籍代、飲み代…?

整体代っていけますか…?

ちなみにパソコンは汎用性が高いのでおそらくダメ。

飲み代と整体代は自腹で行きます!

『あれ、、金額の大きい経費が無い。なんて小さい人間なんだ…。』

『あれ、、金額の大きい経費が無い。なんて小さい人間なんだ…。』

と、落ち込む必要はありません。

なんと「広報費」にも使えるのです。

整体代は厳しいとしても、広い範囲で使えるのがこの補助金の良いところ!

広告費にかけていいなら75万円余裕で使えそうですね。

Web広告もチラシもOKです。

- 機械装置等費

- 広報費

- 展示会等出展費

- 旅費

- 開発費

- 資料購入費

- 雑役務費

- 借料

- 専門家謝金

- 専門家旅費

- 車両購入費(買い物弱者向け。都会では申請がおりない。)

- 設備処分費

- 委託費

- 外注費

『経費の幅が広い!』

『経費の幅が広い!』

外注費も使えるなんて最高ですね。

『補助金で広告代行を承りますよー!(宣伝)』

『補助金で広告代行を承りますよー!(宣伝)』

代行料金も広告費も申請してしまいましょう!

注意:専門家謝金もOKなのでコンサルティングも対象ですが、手続きが面倒になるので代行をおすすめします。笑

31年度の小規模事業者持続化補助金の注意点2つ

1)申請が通らないこともある

しかし当然ながら、全員が採択(さいたく)されるわけではありません。

採択(さいたく):ある意見・案などを、よいものとして選び取ること。

全員の申請は通らないってことですね。(そりゃそうだ)

とはいえ、通常の補助金は、採択率が5%くらいだそうですが、なんとこの補助金は40~50%は通るそうです!

『しっかり申請書を出す人が全体の5~7割と仮定したら、、、。ちゃんと書けばかなり通るのでは??』

『しっかり申請書を出す人が全体の5~7割と仮定したら、、、。ちゃんと書けばかなり通るのでは??』

2)立て替えの資金を持っていない場合は危険

補助金の申請がおりて、実際にお金を使ってから7~8ヵ月は振り込まれないと考えてください。

(減額される場合もあるという話も聞きました。)

無理して経費を使うより、必要な経費に補助をもらえるというスタンスで挑みましょう。

『カツカツすぎて、今にも倒れそうなんだ…』

『カツカツすぎて、今にも倒れそうなんだ…』

という場合は、立て替えも厳しいですよね。

立て替えてたらもう資金なくなってつぶれましたなんて冗談になりません。

ご自身の経営状況をみて判断しましょう!(もしくは商工会議所に相談してみましょう)

では、申請してみたいという方へ、評価されるためにやることをお伝えしていきます。

小規模事業者持続化補助金の審査員に評価されるために

補助金の審査は、審査員(人)が目で見て行っています。

つまり、適当に書いてあったら即却下なわけです。

次の4点に気を付けながら申請書を書いていきましょう。

1)目的をしっかりと書く

補助金の目的は2つです。

- 地道な販路開拓のため

- 業務効率化のため

2番の業務効率化は簡単です。チラシを作ってもらうのも、機械の購入も業務効率化になりますよね。

ポイントは1番です。「地道な販路開拓」のために経費を使うと分かるように書いていきましょう!

2)現状を把握する

間違えてはいけないのは、「補助金は事業がうまくいっていない人への救済ではありません。」

『こんなに経営に困ってるんです。助けてください。』

『こんなに経営に困ってるんです。助けてください。』

人情に訴えることをしても、「計画性がない」「論理的でない」という判断をされるだけです。

具体的な人

「市場が〇〇になっているので、ターゲットの〇%を獲得するために、〇〇に向けて広告を出します。〇%の人が来店してくれて、毎月〇円の売り上げに繋がります。」

具体的に考えている人に補助金を出せば、業績を上げてくれそうですよね。

ふわふわな人

「ネットにお客さんが取られて、経費がありません。お金ください。」

補助金を出しても、未来が見えないですよね。

ふんわりした内容ではなく、現状をしっかりと把握しましょう。

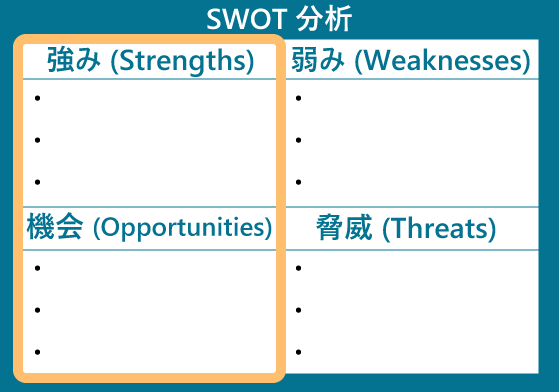

3)自分の強みと機会を組み合わせる

SWOT分析というものを聞いたことがありますか?

強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、機会 (Opportunities)、脅威 (Threats)の頭文字を取ったものです。

事業における内的要因と外的要因を考えていきます。

・強みと弱み⇒自社(自分)の内的要因

・機会と脅威⇒外的要因なので、市場や景気の話

例)

- 強み…Web広告が得意、SEO対策ができる、ワードプレスでのLP作成可能、CV改善が得意、SNS集客が得意、セールスライティング

- 弱み…リアルの営業が苦手

- 機会…ネット普及率90%、SNSの利用者2,000万人以上、WEB系の会社以外ではデジタルマーケティングが普及していない

- 脅威…AIの普及?、デジタルに詳しい人が増える?

自分の強みなんて何度も考えてるという人もいらっしゃるでしょうが、もう一度考えてみましょう。

できることが半年前より増えているかもしれませんよ^^

次に、強みと機会を組み合わせてもう一度考えます。

(注:他の組み合わせでも良いですが、1番簡単なのが強みと機会です。)

- 強み…Web広告に強い、SEO対策ができる、ワードプレスでのLP作成可能、CV改善が得意、SNS集客が得意、セールスライティング

- 機会…ネット普及率90%、SNSの利用者2,000万人以上、WEB系の会社以外ではデジタルマーケティングが普及していない

この強み×機会を活かして、「地道な販路開拓のため」の戦略を考えます。

強みと機会をはっきりと言えたら、審査員の方も「なるほど。この人にはこんな強みがあって、まさに今の時代に強みを活かせる。よし、補助金あげちゃうぜベイベー(妄想)」となるわけです。

4)ストーリーがあるか

機械的な文よりも、

現状⇒目標⇒こうなる未来!

を魅せるとお客さん(ココでは審査員)は心揺さぶられるわけです。

『あれ、、、これセールスライティングと一緒…?』

『あれ、、、これセールスライティングと一緒…?』

そう!日本全国、誰もが大好物なストーリーに乗せて書きましょう。

もう一度言いますが、「こんなに売り上げが無くて…」という話ではなくて、「〇〇だから〇〇という施策をして、〇〇%の人に〇〇円売り上げます」というストーリーです。

まとめ:31年度の小規模事業者持続化補助金

まだ、31年度の詳しい情報は公開されておりませんが、30年度の振り返りをしておけばすぐに手が付けられますね。

『書類作成が面倒かも。』

『書類作成が面倒かも。』

面倒なところは確かにあります。

しかしそれ以上のメリットはあると感じています。

『ブログ10記事くらい書いて50万円もらえるかもって考えたら、めちゃくちゃ良い話!』

『ブログ10記事くらい書いて50万円もらえるかもって考えたら、めちゃくちゃ良い話!』

そして、万が一お金がもらえなかったとしても、あらためて現状分析もSWOT分析をすることは、自分のためになるので価値があります。

興味がある方は、事業をしている地区の商工会議所のHPを見て検索してみてください^^

補助金の新しい情報を仕入れましたらメルマガでもご紹介します。ご登録ください^^(宣伝!)

Comment

こういう補助金って知ってるか知らないかの差がかなり大きいですよね!!

有料級の情報ありがとうございます!!

メディアマーケッターENOさん

ブログにコメントめちゃくちゃ嬉しいです✨

今後も有料級の情報お届けいたします^^

持続化補助金は医師が対象外と書いてありますが、もともとの文章のミスと思われます。

正しくは医療業。医師が車屋を経営していても出ます。資格と職業を混同してはいけません。

開業医さん

なるほど…医師は資格…。

修正しておきますね^^ありがとうございます♪